LINKING

Projets de Recherche

CCISS

Introduction

CCISS (Climate Change Impacts on Wild SpecieS - prononcé ‘Kiss’) est un projet de recherche global qui contribue à notre compréhension des impacts actuels et futurs du changement climatique sur les espèces sauvages, y compris leurs impacts sociétaux. Ceci afin de participer à l’élaboration de politiques sur le changement climatique scientifiquement fiables.

Plus de deux décennies se sont écoulées depuis que le lien a été mis en évidence entre réchauffement anthropique et avancement phénologique des événements printaniers. Bien que ces tendances générales ont une attention particulière, une compréhension plus poussée des impacts a été difficile. Pourquoi différentes espèces sympatriques montrent-elles des réponses différentes aux mêmes événements et tendances climatiques ? Comment, à leur tour, les réponses individualistes affectent-elles les interactions des espèces et, finalement, les fonctions des écosystèmes ?

Financement

CCISS est financé par le programme français ‘Make Our Planet Great Again’ (MOPGA) associé à Camille Parmesan.

Le 1er juin 2017, en réponse à la décision des États-Unis de quitter l'Accord de Paris, le président de la République française, Emmanuel Macron, a appelé les chercheurs et enseignants, les entrepreneurs, les associations et ONG, les étudiants et la société civile à se mobiliser et à rejoindre la France dans la lutte contre le réchauffement climatique. En juillet, cet appel a été suivi par l'Allemagne, illustrant la volonté de ces deux pays d'être au premier plan dans la lutte contre le changement climatique.

Ceci a donné naissance à l'initiative de recherche internationale ‘Make Our Planet Great Again’ (financée par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et le Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)), gérée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au nom de tous les organismes de recherche français, et par le Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) en Allemagne.

Objectifs

La force de l'équipe du CCISS est de relier les impacts des tendances climatiques et des événements climatiques extrêmes sur les processus écologiques, évolutifs et comportementaux au niveau de la population aux modèles de changement de la biodiversité au niveau mondial. Le CCISS se concentre sur les impacts du changement climatique sur les aires de répartition des espèces et sur la manière dont les sensibilités au changement climatique interagissent avec les adaptations locales et ce que cela signifie pour le potentiel et les limites de l'adaptation évolutive au réchauffement climatique.

Le CCISS amène cette recherche vers de nouveaux domaines, évaluant (a) les impacts d'importance sociétale : par ex. les changements dans le risque de maladie humaine en raison des déplacements des organismes pathogènes, de leurs vecteurs sauvages et réservoirs ; et (b) les impacts dans les habitats à haut risque : évaluation des risques liés aux changements climatiques pour les espèces habitant les régions montagnardes et boréales, qui sont des systèmes sous-étudiés mais vulnérables.

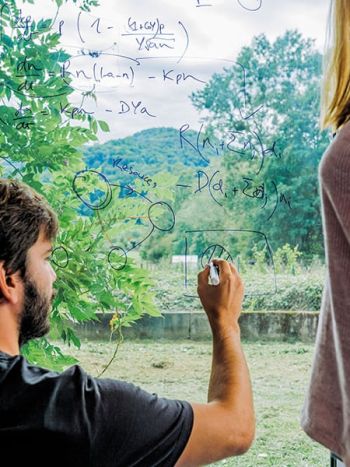

La lutte contre les impacts du changement climatique mondial au niveau de la population, en travaillant simultanément sur le terrain dans les populations sauvages, combinée à des expériences contrôlées en laboratoire et en serre, fournit une plate-forme flexible et robuste pour explorer l'incertitude des impacts futurs et intégrer cette incertitude dans la planification de la conservation pour le siècle à venir.

Un troisième pilier du CCISS est l'exploration de voies de communication créatives. Dans une enquête menée en 2017 en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Norvège, le changement climatique n'a pas été perçu par le public comme l'un des problèmes les plus importants auxquels leur pays est confronté (EPCC 2017). Le déni du changement climatique augmente parmi la population et les décideurs politiques au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces statistiques soulignent que la sensibilisation est aussi importante que la recherche dans le domaine des impacts du changement climatique. Le CCISS développe de multiples plateformes médiatiques pour traduire les résultats de ces recherches dans des formats plus accessibles au public et aux décideurs, et fournir des messages positifs et exploitables.

Equipe de recherche

Camille Parmesan est la PI de ce projet, avec une équipe de chercheurs et de créatifs. Les principaux chercheurs sont Rob Lempert (RAND Corporation), Julio Postigo (Univ. de l'Indiana) et Michael C. Singer (SETE). Les chercheurs invités sont Jayme Lewthwaite, Kumar Mainali et Stavana Strutz. Un processus de recrutement de post-doctorant.e.s est en cours.

Plusieurs projets de sensibilisation et créatifs sont créés en collaboration avec Dalila Booth (SETE), la cinéaste Heidi Morstang (Université de Plymouth, Royaume-Uni), le directeur de la photographie Patrik Säfström (Norvège), Impact Media Lab (Colorado,États-Unis) avec Kika Tuff et Matthew Talarico, et l'ONG Other Story (Danemark) avec Cecilie Jørck et Madeleine Kate McGowan.

BIOcean5D

Un projet européen multidisciplinaire explorant la vie marine et son évolution avec l'espace, le temps et l'impact humain

Objectifs :

L'océan joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie sur notre planète.

Directement et indirectement, la biodiversité marine contribue à des services écosystémiques essentiels à la santé planétaire et humaine. La richesse de la vie marine est cependant largement méconnue et la part que nous connaissons évolue à un rythme exceptionnel, bien plus vite que la vie terrestre. Seuls 13 % des océans restent épargnés par l'activité humaine.

L'immensité, les conditions extrêmes et la diversité de la vie que recèlent les océans ont longtemps rendu difficile l'étude des écosystèmes marins. Mais grâce aux récentes avancées technologiques, nous sommes désormais en mesure de surmonter ces défis associés à l'étude de la vie sous les vagues.BIOcean5D exploite ces nouveaux moyens techniques pour comprendre de manière globale la richesse de la vie marine.

Credit: Leslie Moquin/Fondation TARA Océan

Notre approche :

BIOcean5D est un projet agrégateur, reliant la biologie moléculaire à la biologie des organismes, l'écologie théorique à l'économétrie, les systèmes complexes marins aux sciences sociales.

Nous construisons une banque de données intégrant des échantillons et des données existantes avec de nouveaux ensembles collectés sur l'ensemble du littoral européen. Nous utilisons pour cela des technologies de pointe, notamment le séquençage d'ADN environnemental et ARN, l'imagerie automatisée, l'acoustique, la télédétection, ainsi que des techniques de calcul massive et de modélisation des systèmes complexes.

Ensemble, ces données nous donneront une image détaillée de la biodiversité marine, et de la manière dont elle évolue à travers l'espace, le temps et les impacts humains.

Dans le cadre de ce projet, la SETE apporte son expertise en analyse de données et modélisation mathématique pour la compréhension du fonctionnement des écosystèmes. Pauline Narvaez étudie l’effet des perturbations sur le microbiome des éponges marines, et implémente des approches de génomique environnementale en zone Méditerranéenne.

Financement :

Equipe de recherche

Jose Montoya est le coordinateur du WP4 et travaille avec les chercheurs Alexandre Genin, Blai Vidiella et Pauline Narvaez

En savoir plus sur BioCean5 : https://biocean5d.org/

PyriSentinel

Exploration de la biodiversité invisible des lacs pyrénéens, sentinelles du changement climatique, grâce à la génomique portable haute résolution

PyriSentinel est un projet collaboratif transfrontalier dirigé par Hannah Benisty du Centre de Régulation Génomique (CRG) en coordination avec le Centre de Recherche sur les Applications Écologiques et Forestières (CREAF), Andorra Recerca + Innovació (ARI) et le Centre National de la Recherche. Scientifique - Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (CNRS-SETE) et Géographie de l'Environnement (CNRS-GEODE). L’objectif de PyriSentinel est d’explorer la biodiversité invisible des lacs pyrénéens, qui agissent comme des sentinelles du changement climatique, grâce à la génomique portable haute résolution.

Les lacs de haute montagne des Pyrénées sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement global et sont représentatifs des lacs de haute montagne de l'hémisphère nord. Ce projet étudiera les micro-organismes présents dans plus de 300 lacs de haute montagne à l'aide de techniques avancées et innovantes de séquençage de l'ADN. Caractériser la biodiversité des micro-organismes est crucial pour évaluer la productivité des écosystèmes, car ils jouent un rôle dans le cycle des nutriments, la purification de l'eau et les interactions avec les macro-organismes. Il est également essentiel pour évaluer l’impact potentiel du changement climatique sur ces réservoirs. Les données et métadonnées résultant de cette étude seront déposées dans des référentiels accessibles au public au fur et à mesure de leur collecte. De plus, un programme de formation sera développé pour les acteurs des communautés locales et régionales, tels que les

Organisation

Le projet est cofinancé à 65% par l'Union européenne à travers le programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027) avec pour objectif de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre.

Début: 01/01/2024 Fin: 31/12/2026

Call: Programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027)

Budget total: €1.662.385,10 Budget CNRS: €380.870,60

Durée du projet: 3 Ans

Coordinateur: Centro de Regulación Genómica (CRG) Centre for Genomic Regulation Website (crg.eu)

Partenaires:

Centro de Investigación en Aplicaciones Ecológicas y Forestales (CREAF) CREAF | Ecological and Forestry Applications Research Centre

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Station d’Ecologie Théorique et Expérimentale (CNRS-SETE) Accueil - CNRS SETE Moulis (sete-moulis-cnrs.fr), y Géographie de l’Environnement Geode : Géographie de l'environnement (univ-tlse2.fr)

Andorra Recerca i Innovació (ARI) Andorra Recerca + Innovació | Andorra Recerca + Innovació (ari.ad)

Equipe de recherche

Simon Blanchet, Staffan Jacob

BIOSTASES

Introduction

BIOSTASES (BIOdiversité, STAbilité et durabilité dans les Systèmes Ecologiques et socio-écologiques Spatiaux) propose un programme de recherche ambitieux et novateur qui vise à offrir de nouvelles perspectives sur le fonctionnement la stabilité et la durabilité des systèmes écologiques et socio-écologiques face aux changements environnementaux. Ce faisant, il contribuera à resserrer les liens entre écologie théorique et empirique, et entre écologie et sciences sociales, et à développer de nouvelles approches en conservation de la biodiversité, gestion des paysages, et développement durable.

Financement

Ce projet est financé par le Conseil Européen de la Recherche dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne (Grant agreement No 666971).

Objectifs

L'objectif d'ensemble de BIOSTASES est de développer un corpus cohérent et novateur de théorie sur la stabilité des écosystèmes et des systèmes couplés socio-écologiques, et ses relations à la biodiversité à différentes échelles spatiales, qui puisse fournir des bases de réflexion à l'écologie empirique, à la gestion des paysages et au développement durable.

BIOSTASES est organisé autour de quatre thèmes ou "work packages" (WP) :

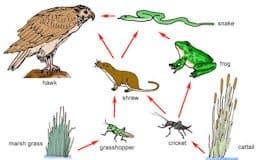

➔WP3. Stabilité des processus et services écosystémiques dans des méta-écosystèmes complexes

WP3 développera des théories nouvelles sur la stabilité des méta-écosystèmes complexes constitués de plusieurs niveaux trophiques ,et sur la stabilité et la synchronie de divers services écosystémiques dans des paysages hétérogènes pour fournir de nouvelles perspectives sur la stabilité des réseaux trophiques et sur les synergies et compromis entre différents services écosystèmes dans l'espace.

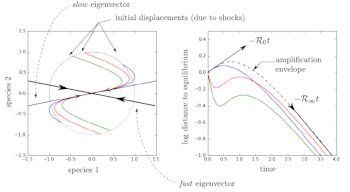

➔WP1. Stabilité des écosystèmes et signes précurseurs des transitions critiques

WP1 établira les fondations théoriques pour le projet. Le projet revisitera les mesures et concepts principaux de stabilité utilisés jusqu'à présent en écologie, clarifiera leurs propriétés et connexions, proposera un cadre mathématique intégrateur visant à prédire la variabilité temporelle considérée comme un indicateur empiriquement pertinent de stabilité, et utilisera ce cadre pour prédire les conditions dans lesquelles des changements dans la variabilité temporelle peuvent constituer des signes précurseurs de transitions critiques.

➔WP2. Stabilité des écosystèmes et relations diversité-stabilité à différentes échelles spatiales

WP2 développera des modèles dynamiques de métacommunautés pour explorer un vaste spectre de questions nouvelles liées à la stabilité des écosystèmes et aux relations diversité-stabilité à différentes échelles spatiales, en particulier les effets de la dispersion non-dirigée ou dirigée sur la stabilité des écosystèmes, l'émergence de lois d'échelle, et les effets de divers changements environnementaux anthropogènes sur la stabilité des écosystèmes à différentes échelles spatiales. Les prédictions théoriques seront testées sur des données empiriques issues de différents écosystèmes.➔WP4.Durabilité des systèmes couplés socio-écologiques

WP4 développera des théories nouvelles incluant les effets de la biodiversité et services écosystèmes sur le bien-être humain pour étudier la dynamique à long terme des interactions Homme-Nature et la durabilité des systèmes couplés socio-écologiques. En particulier, le projet explorera les dynamiques spatiales de ces systèmes, le rôle des changements comportementaux humains pour éviter leur effondrement possible, et les signes précurseurs potentiels d'effondrements imminents.

Equipe de recherche

Michel Loreau est le PI sur le projet BIOSTASES, et travaille avec les chercheurs Bart Haegeman, Claire de Mazancourt, Kevin Liautaud, Matthieu Barbier, Nuria Galiana Ibanez et Pierre Quévreux soutenus par Dalila Booth comme Project Manager.

FRAGCLIM

Introduction

Le réchauffement climatique et la fragmentation des habitats sont les principales menaces pesant sur la biodiversité et les écosystèmes à l'échelle globale. Prédire et minimiser leurs effets est l'un des principaux défis de notre époque. En dépit de progrès conséquents dans notre compréhension des conséquences écologiques du réchauffement climatique et de la fragmentation des habitats pris isolément, d'importantes lacunes existent dans notre capacité à prédire leurs effets combinés.

Financement

Ce projet est financé par le Conseil Européen de la Recherche dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne (Grant agreement No 726176).

Objectifs

Le but de FRAGCLIM est de déterminer les effets individuels et combinés du réchauffement climatique et de la fragmentation des habitats sur la biodiversité, la dynamique des communautés et le fonctionnement des écosystèmes dans des communautés multitrophiques complexes. Pour réaliser ce but, le projet utilise une approche intégrative qui combine le développement de théories nouvelles sur les métacommunautés et la dynamique des réseaux trophiques en fonction de la température, et une expérience unique de mésocosme aquatique à long terme. Le projet s'articule autour de cinq objectifs. Dans les trois premiers, FRAGCLIM étudiera les effets que (i) le réchauffement, (ii) la fragmentation et (iii) le réchauffement et la fragmentation combinés ont sur de nombreux aspects de la biodiversité, de la structure des communautés, de la dynamique des réseaux trophiques, de la stabilité spatio-temporelle et des fonctions écosystémiques principales. Ensuite, le projet (iv) étudiera l'adaptation thermique évolutionnaire au réchauffement et à l'isolement dû à la fragmentation, et ses conséquences sur la dynamique de la biodiversité. Enfin, (v) il offrira des solutions créatives pour minimiser les effets combinés du réchauffement et de la fragmentation.

FRAGCLIM propose un programme de recherche intégré ambitieux et innovatif qui présentera une nouvelle perspective essentielle sur les conséquences écologiques et évolutionnaires du réchauffement et de la fragmentation. Il contribuera grandement à combler les lacunes existant entre écologie théorique et empirique, et entre réponses écologiques et évolutionnaires au changement climatique. FRAGCLIM permettra le développement de liens avec les politiques environnementales, en proposant de nouvelles actions visant à minimiser les effets du changement climatique dans les écosystèmes fragmentés, sur la base de nos résultats théoriques et empiriques.

Equipe de recherche

Jose Montoya est le PI sur le projet FRAGCLIM, et travaille avec les chercheurs Alexios Synodinos, Bart Haegeman, Cara Faillace, Elvire Bestion, Simon Blanchet et Soraya Alvarez-Codesal, soutenus par Dalila Booth comme Project Manager et Alexandre Garreau, technicien.

Plusieurs post-doctorants et doctorants seront recrutés au cours du projet.

iBEF

La diversité intraspécifique en tant que composante majeure des relations de fonctionnement biodiversité-écosystème

Introduction

Comprendre les relations entre biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes (BEF) a des implications majeures. La plupart des études BEF se sont concentrées sur les mécanismes opérant au niveau interspécifique, bien que la biodiversité comporte également une facette intraspécifique qui pourrait être importante pour le fonctionnement des écosystèmes. Les principaux objectifs de ce projet sont de quantifier l'influence de la diversité intraspécifique sur les fonctions des écosystèmes, de démêler les mécanismes liant la diversité intraspécifique à la multifonctionnalité des écosystèmes et d'intégrer davantage de diversité intraspécifique dans le cadre des BEFs et dans les politiques de conservation. Ce projet se concentre sur dix espèces vivant dans des écosystèmes fluviaux et interagissant au sein d'un réseau trophique (des producteurs aux consommateurs secondaires). Le projet combine des approches observationnelles et expérimentales et est structuré en quatre tâches, réalisant chacune des objectifs ambitieux et novateurs.

Financement

Ce projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche et par le Labex Tulip.

Objectifs

Ce projet générera de nouveaux résultats qui devraient conduire à une refonte majeure du cadre des BEFs, qui reposerait sur une vision intégrative des relations entre les facteurs environnementaux, la diversité intra et interspécifique et les fonctions de l'écosystème.

Le projet iBEF favorisera également l’acceptation générale selon laquelle la diversité intraspécifique doit être préservée et gérée efficacement, non seulement parce qu’elle est essentielle à l’évolution, mais aussi parce que sa perte éroderait considérablement le fonctionnement des écosystèmes et les services qu’ils fournissent.iBEF est organisé autour de trois tâches complémentaires :

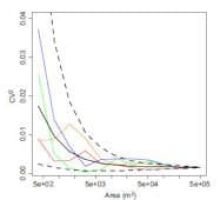

➔La première tâche consiste à déterminer si la diversité intraspécifique contribue de manière substantielle au fonctionnement des écosystèmes naturel.

En utilisant des données d'observation dans la nature et en synthétisant des mesures à l'échelle locale de la richesse intra et interspécifique et des conditions environnementales, nous quantifierons les effets de la diversité intraspécifique sur les fonctions écologiques clés (productivité primaire, productivité secondaire et cycle des éléments nutritifs). Nous testerons ensuite à quel point la variabilité de la multifonctionnalité des écosystèmes est due aux effets directs de la diversité intraspécifique, aux effets directs des facteurs environnementaux et aux effets indirects des facteurs environnementaux induits par la diversité intraspécifique.

➔ La deuxième tâche vise à établir l’importance relative de la diversité intra-interspécifique par rapport au fonctionnement des écosystèmes, tout en contrôlant les autres facteurs.

Nous utiliserons des expériences en mésocosmes portant sur cinq des dix espèces et sur des richesses simultanément intra et interspécifiques afin de tester l’ampleur de la variabilité du fonctionnement des écosystèmes due aux modifications de chacune de ces deux facettes de la biodiversité.

➔ La troisième tâche vise à déterminer l’importance relative de la diversité intraspécifique sur les fonctions écologiques par rapport à l’effet du réchauffement climatique.

Nous utiliserons une approche expérimentale faisant varier la richesse intraspécifique (chez les cinq mêmes espèces que dans la tâche 2) et la température de l’eau pour dissocier les effets directs dus au réchauffement et à la diversité intraspécifique, ainsi que les effets indirects du réchauffement induit par la diversité intraspécifique sur la multifonctionnalité des écosystèmes.

➔ Enfin, une quatrième tâche sera dédiée à la communication de nos résultats à d’autres scientifiques,

mais également aux gestionnaires de l’environnement, car notre projet indiquera à quel point les fonctions de l’écosystème sont perdues lorsqu’elles perdent de la richesse intraspécifique.

Equipe de recherche

Simon Blanchet est le PI du projet iBEF, travaillant avec les chercheurs José Montoya, Julien Cucherousset, Mickaël Danger, Murielle Richard, Jérôme Prunier, Allan Raffard et Loïc Tudesque .

ISOLAPOP

ISOLement Anthropique des POPulations

INTRODUCTION

Les espèces de poissons introduites historiquement en montagne depuis le 19ème siècle sont susceptibles de causer un effet de barrière dans les cours d’eau pouvant causer l’isolement des populations de calotritons des Pyrénées, un amphibien endémique. Le projet ISOLAPOP tend à étudier les différents aspects de cette interaction calotritons-poissons au niveau écologique et socio-économique afin de proposer des solutions de gestion piscicole durables.Financement

Ce projet est financé par l'Agence Nationale pour la RechercheObjectifs

L’introduction d’espèces, si elles deviennent invasives, peut altérer le fonctionnement des écosystèmes. L’empoissonnement des lacs et rivières est une pratique courante à travers le globe, assurant aux pratiquants de la pêche des réserves de poissons suffisantes. Dans les Pyrénées, l’introduction de diverses espèces de poissons d’élevage a lieu depuis le 19ème siècle, initialement pour l’alimentation des curistes, et plus récemment pour les activités de pêche. Ces activités anthropiques sont depuis longtemps au centre du tissu économique local pyrénéen, sans préoccupation des potentiels impacts sur la biodiversité locale. Ces introductions de poissons pourraient avoir contraints les populations d’espèces patrimoniales, comme le calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) limitant à la fois la présence de cette espèce dans certaines zones empoissonnées (par effet de prédation, dérangement, ou compétition) ou isolant génétiquement les populations, pouvant ainsi accroître le risque d’extinction. L’effet d’un isolement par les activités anthropiques de la biodiversité a été peu étudié jusqu’à présent. Les interactions complexes entre systèmes biologiques et socioéconomiques (système environnement abiotique – ressources trophiques – introduction de poissons pour l’activité de pêche – calotritons) au sein même d’un territoire commun sont au cœur du projet ISOLAPOP.

Basé sur des actions collaboratives multi-acteurs et sur des approches multi-échelles interdisciplinaires (analyse socio-économique et écologique historiques, expérimentation, suivi en milieu naturel et modélisation), le projet ISOLAPOP vise à comprendre les effets de cet isolement par activités anthropiques afin de les intégrer dans un modèle prédictif qui testera l’efficacité de mesures de gestion sur les populations de calotritons et de poissons dans un contexte de changement climatique. L’objectif est de proposer aux multi-acteurs la gestion durable d’un territoire vulnérable, en alliant préservation de la biodiversité patrimoniale et exploitation des ressources piscicoles.

Equipe de recherche

Audrey Trochet, Hugo Le Chevalier, Marine Deluen, Olivier Calvez, Olivier Guillaume et Simon Blanchet travaillent sur ce projet.

Projet à suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/projet.isolapopEMPAT

Détection, distribution et impacts d'un parasite émergent (Tetracapsuloides brysalmonae) chez des populations de truite fario (Salmo trutta)

Financement

Ce projet est financé par L' Agence Française pour la Biodiversité.Equipe de recherche

Simon Blanchet, Lisa Jacquin et Géraldine Loot sont les co- PIs. Eloïse Duval travaille sur ce projet.

CONAQUAT

Connectivité biologique dans les écosystèmes aquatiques: quantification, modélisation et atténuation

Financement

Ce projet est financé par la Région Occitanie et l'Agence Française pour la Biodiversité.

Equipe de recherche

Simon Blanchet est le PI.Jérôme Prunier, Delphine Legrand, Thomas Deruelles, Olivier Calvez, Michèle Huet, Sylvain Moulherat et Sylvain Pioch travaillent sur le projet.

TROUTCONNECT

Quantification des mouvements de la truite fario (Salmo trutta) dans les rivières: utilité des marqueurs moléculaires

Financement

Ce projet est financé par Électricité de France et l'Agence Française pour la Biodiversité.Equipe de recherche

Simon Blanchet est le PI.Kéoni Saint-Pé, Julien Cucherousset et Géraldine Loot travaillent sur le projet.