CHANGE

Projets de Recherche

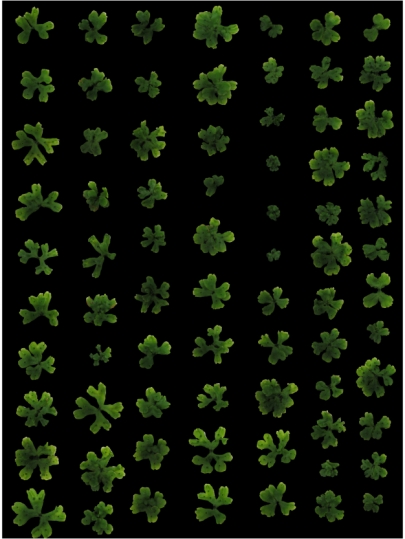

GRACIL

Réarrangements du Génome et adaptation : Réponse au stress de sAlinité chez un CILié

Objectifs

Nous visons à déterminer le rôle des réarrangements génomiques dans l'adaptation aux changements environnementaux. Le projet associe l'évolution expérimentale du Cilié Tetrahymena thermophila en microcosmes à la génération de cartes optiques, une technique de pointe permettant d'explorer l'organisation du génome (inversions, délétions, duplications). Nous essayons de relier les patrons adaptatifs en réponse au stress de salinité aux traits ciblés par la sélection (morphologie, mobilité) et aux mécanismes génomiques sous-jacents. Nous espérons ouvrir de nouvelles perspectives sur l'intégration de mécanismes moléculaires négligés dans la compréhension de l'évolution à des petites échelles de temps.

Financement

FRAIB

Responsables :

Delphine Legrand, Hervé Philippe and William Marande (CNRGV, INRA).

Participant :

Rick Verdonck

POLLUCLIM

Plasticité and adaptabilité à l’effet combiné de la pollution et du réchauffement climatique

Objectifs

Le nombre et la vitesse des changements d'origine anthropique imposent des pressions sélectives telles que la biodiversité est irréversiblement impactée. La plasticité et l'adaptabilité sont des processus éco-évolutifs qui peuvent limiter les pertes de biodiversité. Cependant, peu d'études ont évalué comment l'effet combiné de différents stress affecte la réponse immédiate et évolutive des organismes.

POLLUCLIM évaluera la réponse plastique à une augmentation de température et/ou à la présence de polluants sur un panel de génotypes d’un cilié en microcosmes. La probabilité d’adaptation face à ces stress sera ensuite mesurée, et nous déterminerons si l'exposition à un stress influence la réponse à un autre stress. Enfin, les patrons adaptatifs seront reliés aux backgrounds génétiques et à l'effet mutagène des stress.

POLLUCLIM devrait améliorer notre compréhension des patrons de tolérance et d'adaptabilité aux stress multiples d'origine anthropique, et des mécanismes moléculaires sous-jacents.

Financement

ANR JCJC

Responsable

Delphine Legrand

Participants:

Hervé Philippe, Michèle Huet, Staffan Jacob, Simon Blanchet

CHOOSE

Choix d'habitat : évolution et conséquences écologiques

Objectifs

Des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que les individus qui choisissent de quitter un habitat sont souvent phénotypiquement différents de ceux qui restent. De plus, une installation dans des environnements qui maximisent leur fitness devrait être bénéfique à ces individus, ce qui créerait une covariation entre phénotypes et conditions environnementales. Les principales conséquences des décisions de dispersion, qui dépendent à la fois du phénotype et du contexte, ont été récemment développées dans le cadre de la théorie du choix de l'habitat.

Comparée à la dispersion aléatoire, cette théorie prédit que la dispersion basée sur le choix de l'habitat devrait générer une hétérogénéité spatiale des phénotypes et avoir ainsi des conséquences radicalement différentes pour une variété de dynamiques écologiques et évolutives telles que la distribution le long de l'aire de répartition et/ou la dynamique des métapopulations et l'adaptation locale. Cependant, notre compréhension de ce qui motive l'évolution du choix de l'habitat et des conséquences qui en découlent reste faible, notamment en raison du manque d'approches expérimentales dédiées au test des prédictions théoriques. Ce projet de recherche vise ainsi à identifier les causes environnementales de l'évolution du choix de l'habitat et à quantifier ses conséquences sur la dynamique écologique.

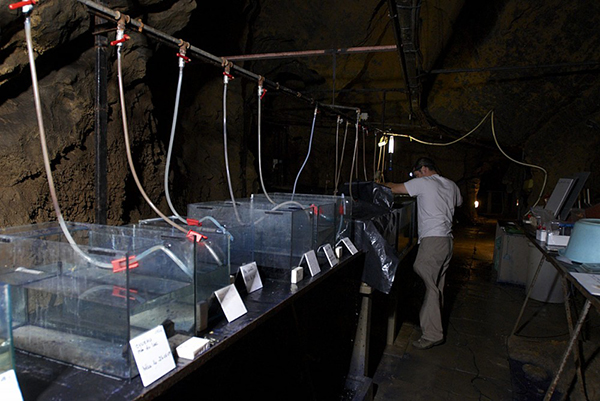

Pour ce faire, nous adopterons une approche expérimentale utilisant des microcosmes spatialement explicites chez une espèce de Cilié pratiquant de la dispersion active. Ce système expérimental offre une excellente occasion de valider des prédictions théoriques et ainsi de fournir des avancées majeures sur les causes environnementales et les conséquences de l'évolution de la dispersion.

Financement

ANR JCJC

Responsable :

Staffan Jacob

Participants:

Delphine Legrand, Michèle Huet, Alexis Chaine, Jean Clobert, Julie Campana

PAPEL

Pressions Anthropiques et rôle des Protistes dans la régulation de l’Eutrophisation des Lacs de montagne

Objectifs

Les activités humaines altèrent profondément la biodiversité. Les lacs de montagne constituent des réservoirs d’eau importants à haute valeur patrimoniale.

Ils sont cependant particulièrement vulnérables à l’accumulation de pressions anthropiques, certains montrant des signes inquiétant d’eutrophisation. Ce projet a pour objectif de caractériser le rôle des protistes dans le processus d’eutrophisation de lacs pyrénéens à différentes échelles de temps et d’espace.

Grâce à une approche interdisciplinaire couplant métagénomique, metabarcoding, paléoécologie (étude de carottes sédimentaires) et expériences en microcosmes de protistes, nous cherchons à reconstruire la dynamique et le fonctionnement de ces écosystèmes.

Responsables :

Delphine Legrand, Staffan Jacob

Participants:

Didier Galop (GEODE), Simon Blanchet, Hervé Philippe, Bart Haegeman, Michèle Huet, Jean Clobert, Morgane Gibert (AMIS), Ludovic Orlando (AMIS)

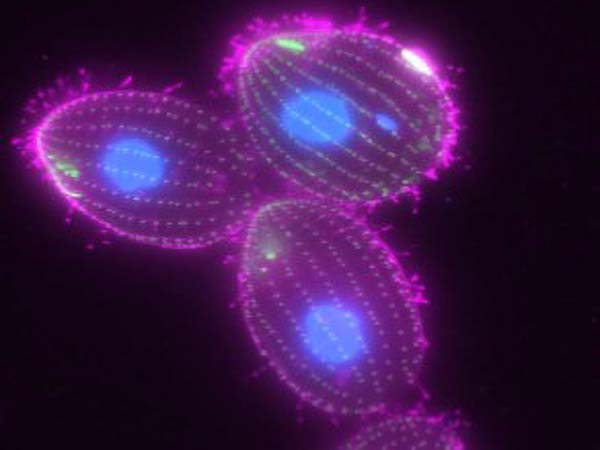

MICMAC

Explorer l'interaction entre le mutualisme et le parasitisme aux échelles micro et macro-évolutives

Objectifs

Les interactions entre organismes affectent la diversité des gènes et des écosystèmes. Étant donné que la plupart des espèces sont constamment mises à l'épreuve par les micro-organismes mutualistes et parasitaires, nous proposons que le mutualisme et le parasitisme pourraient s'influencer mutuellement.

En utilisant les plantes comme modèle, nous combinerons nos expertises complémentaires pour tester l'hypothèse que le parasitisme et le mutualisme ont un impact mutuel sur l'évolution. Pour ce faire, nous proposons d'abord (LRSV) d'identifier les gènes impliqués dans le parasitisme ou le mutualisme à l'aide d'approches génomiques (GWAS, scans de sélection) et de comparer leur évolution au sein des espèces de deux clades divergents de plantes terrestres (Angiospermes et Hépatiques), y compris pour des espèces qui ont récemment perdu un mutualisme important (par exemple, Arabidopsis thaliana et Marchantia polymorpha).

Ensuite, grâce à des approches phylogénomiques à travers toute la phylogénie des Embryophytes (SETE), nous décrirons finement l'évolution de ces gènes et inférerons les processus sélectifs pour comprendre comment mutualisme et parasitisme ont pu interagir.

Responsables :

Pierre-Marc Delaux (LRSV, Toulouse), Hervé Philippe (SETE)

Participant :

Maxime Bonhomme (LRSV, Toulouse)

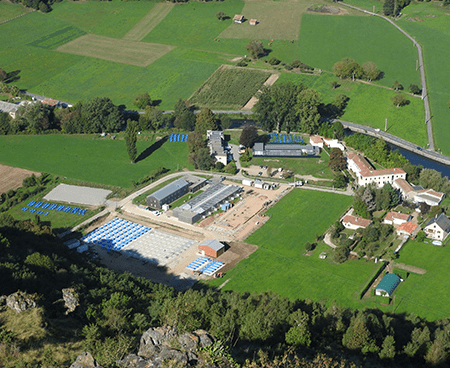

ECONECT

Développement de systèmes sentinelles de l'environnement connectés pour mieux comprendre la dégradation des cours d’eau, le déclin des abeilles et des oiseaux

Objectifs

Le développement exponentiel de l’activité humaine au cours des deux derniers siècles a profondément modifié l’environnement dans lequel nous vivons. En particulier, l’urbanisation, l’industrialisation et l’agriculture intensive ont généré, et génèrent encore, diverses formes de pollution qui jouent un rôle majeur dans la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique observé mondialement.

Pour mener des politiques environnementales de conservation et de développement durable, il est indispensable de comprendre par quels mécanismes la pollution produite par l’activité humaine contribue à la dégradation des écosystèmes. Ceci requiert de pouvoir à la fois quantifier les différents types de pollutions présentes et les réponses des organismes face à ces stress environnementaux de manière fine et intégrative. Il n’existe actuellement pas d’outils permettant de relever ce défi à l’échelle d’un territoire entier.

Avec Econect, nous proposons de développer de nouveaux systèmes sentinelles de l'environnement et de les déployer en Occitanie. Ces véritables laboratoires de terrain, autonomes, connectés et évolutifs, pourront à la fois mesurer la pollution présente dans l’eau, l’air ou les sols et la réponse à ces stress d’organismes bio-indicateurs (algues d’eau douce, abeille domestique et mésange charbonnière). Les défis technologiques et l’innovation liés à ce projet tiennent au développement de nouveaux capteurs, à la récupération automatique et à distance des données, et à la gestion d’un flux continu et massif de données.

Ce projet associe des industriels pour le développement des systèmes sentinelles (Beeguard ; Select Design) ainsi que la gestion des données (Adict Solutions). Un réseau de 12 systèmes sentinelles de l'environnement sera ensuite déployé en Occitanie selon trois gradients écologiques (altitude, urbanisation et type d’agriculture) caractérisés via une analyse spatiale de l’occupation du sol et des polluants (Métaux lourds, Pesticides). Nous utiliserons un protocole de science participative (écoles, associations, apiculteurs, ornithologues, agriculteurs) à la fois pour la gestion locale de l’équipement et pour sensibiliser un large public aux problèmes environnementaux de notre région.

Pour plus d’information: econect.cnrs.fr

Video de presentation du projet : https://youtu.be/NgFoq1XnukE

Financement

Région Occitanie Recherche et société sur fonds FEDER

Porteurs :

Arnaud Elger (ECOLAB), Maxime Cauchoix (SETE)

Pls :

Arnaud Elger (Toulouse), Alexis Chaine (SETE), Mathieu Lihoreau (CRCA), Rahim Kacimi (IRIT), Vincent Raimbault (LAAS), Marie-Pierre Julien (GEODE), entreprises Select Design, Adict Solutions, BeeGuard

Participants de la SETE :

Maxime Cauchoix (chercheur), Nory El Ksabi (IE)

URBAN TIT

Effets de l'environnement urbain sur la performance individuelle au niveau multi-populationnel chez la mésange charbonnière

Objectifs

L'urbanisation impose des pressions de sélection importantes sur les organismes, mais notre compréhension des pressions anthropique s'appuie souvent sur des études à petite échelle qui se concentrent sur une population et un impact. Dans ce projet, nous avons créé un réseau de laboratoires en France pour étudier les impacts anthropiques chez un oiseau chanteur commun, la mésange charbonnière, à travers 6 paires de populations urbaines-rurales répliquées.

Nous mesurerons directement la pollution de chaque site (métaux lourds, pesticides) ainsi que la condition physique globale, caractériserons le microbiome et rechercherons les signatures génétiques de la sélection passée associée à l'urbanisation. De plus, nous effectuerons des études expérimentales pour examiner l'impact de l'urbanisation sur les performances cognitives dans la nature et comment la pollution lumineuse et sonore affecte les performances cognitives en captivité. Cette étude fournira une évaluation à plus grande échelle de l'impact de la pollution anthropique sur les oiseaux chanteurs.

Financement

ANR 2019

Responsables :

Sylvie Massemin PI (U. Strasbourg), Alexis Chaine (SETE) and Philipp Heeb (Toulouse) sont co-PIs avec 5 autres laboratoires

Participants de la Sete:

Maxime Cauchoix (chercheur), Nory El Ksabi (IE), Maine Bely (IE)

SOCO

Causes et conséquences de la compétence sociale et de la cognition :

des gènes au fitness

Objectifs

Les capacités cognitives sont essentielles à de nombreuses interactions sociales, mais peu d'études ont examiné le lien entre la plasticité sociale (appelée compétence sociale) et les performances cognitives. Dans cette étude, nous examinerons la relation entre la variation inter-individuelle de la plasticité sociale et la performance à des tâches cognitives spécifiques à travers un gradient écologique (gradient d'altitude de 1000 m).

De plus, nous examinerons comment la variation de la cognition et de la compétence sociale influe la fitness dans la nature et si cet effet est médié par le comportement parental. Enfin, nous examinerons la base génétique de la variation des performances cognitives et des compétences sociales.

Pour atteindre ces objectifs, nous utiliserons une combinaison d'expériences dans les volières de la SETE ainsi que des expériences sur le terrain en utilisant un dispositif de test cognitif nouvellement développé. Cette étude fournira une nouvelle perspective sur la façon dont la cognition et la plasticité sociale interagissent ainsi que sur les causes et les conséquences de la variation interindividuelle de ces traits.

Financements

ANR 2018

Responsables :

A. Chaine (SETE) ; Co-PIs : A. Charmantier (Montpellier), P. Heeb (Toulouse), N. Claidière (Aix en Provence)

Participants à la SETE :

Nory El Ksabi (IE), Marine Bely (IE), Maxime Cauchoix (chercheur), Thomas Crouchet (doctorant)

MICROTRAC

UHF microtracers, a new technology to track the movements and behaviors of micro wildlife

Objectifs

Pour s’adapter au réchauffement climatique et à l’augmentation constante de l’activité anthropique (pollution, urbanisation, agriculture intensive, fragmentation du paysage), les animaux sauvages doivent développer de nouvelles stratégies comportementales. Ici, on se concentre sur les oiseaux du groupe passereaux qui sont en constante diminution et qui jouent un rôle clé dans la biodiversité des campagnes, la prévention des pestes agricoles et le fonctionnement des écosystèmes. Une des questions primordiales à laquelle les chercheurs en écologie font actuellement face est de savoir comment les animaux ajustent leurs mouvements aux nouvelles modifications de leur environnement lié à l’activité anthropique. Néanmoins, notre compréhension du comportement des passereaux dans leur milieu naturel, et notamment face à l’activité anthropique, reste limitée puisse que des outils pour suivre les petits passereaux n’existe pas à l’heure actuelle.

Dans ce projet, nous collaborons avec l’entreprise Xerius

(http://xerius.fr), qui possède une expertise unique en technologie radiofréquence et télémétrie animal pour développer un nouveau micro-traceur adapter au petits passereaux. Avec ces nouveaux traceurs, nous examinerons comment l’urbanisation influence les mouvements, la territorialité, et les interactions sociales.

Financement

Région Occitanie Research et Society Grants (partenariat de recherche Public-Privé)

Responsables :

PIs : Philipp Heeb (Toulouse) est le PI avec Xerius Microsystems comme partenaire du secteur privé ; co-PIs : Alexis Chaine (SETE) et A. Gregoire (Montpellier)

Participants de la SETE :

Maxime Cauchoix (chercheur), Nory El Ksabi (IE)

Maintien à long terme de la variation de couleur chez les yeux blancs gris de la Réunion : le rôle du comportement social et reproductif

Objectifs

La variation entre les individus au sein d'une espèce, en particulier dans les traits de couleur, a attiré une attention particulière depuis que les premiers explorateurs et naturalistes ont ramené des spécimens des confins du monde. Pourtant, la façon dont la variation est maintenue au sein des populations présente toujours un casse-tête scientifique, car la sélection naturelle ou sociale devrait réduire la variation au sein des populations, sauf s'il y a des avantages compensatoires.

Les yeux gris blancs de l'île de la Réunion montrent un polymorphisme de couleur qui est stable depuis plus de 50 ans. Nous fournissons ici une nouvelle description plus nuancée de ce polymorphisme de couleur et en étudions la base génétique du polymorphisme de couleur ainsi que la façon dont la sélection agit sur chaque morphe à travers la résistance aux parasites, le succès de reproduction et les interactions sociales.

Financement

FRAIB

Responsables :

PIs : Alexis Chaine (SETE) et Christophe Thébaud (Toulouse)

Participants à la SETE :

Maya Mould (doctorante)

Structure et résilience des réseaux d’interactions sociales dans le cas de turnover de populations

Objectifs

Tous les réseaux d’interactions sociales ont une composition en individus variable au fil du temps : les individus sont perdus par la mort ou la dispersion, et de nouveaux individus rejoignent le réseau social par la naissance et l'immigration.

Pourtant, nous ne savons presque rien sur la façon dont ce processus universel de rotation de la population façonne la structure des réseaux sociaux, et nous ne comprenons pas comment les réseaux sociaux peuvent ou non être résistants au turnover au sein des populations. Dans ce projet, nous développons une nouvelle théorie sur l'impact du turnover sur les réseaux sociaux et confrontons ces modèles à des données empiriques à long terme sur le réseau social de Zonotrichia atricapilla.

Nous utiliserons ces données à long terme pour comprendre comment la stabilité du réseau affecte les comportements sociaux, les réseaux de communication et la survie à long terme de cette espèce.

Financement

NSF-CAREER

Responsables :

PIs : Dai Shizuka (U. Nebraska), PI ; Alexis Chaine (SETE) et Bruce Lyon (Univ Calif, Santa Cruz), co-PIs

INTERREG POCTEFA ADAPYR

Capitalisation, observation, transfert et appropriation des stratégies d'adaptation au changement climatique dans les Pyrénées dans un contexte de coopération transfrontalière

Objectifs

OPCC ADAPYR est le projet fédérateur des Pyrénées en matière d'observation, de capitalisation et de transfert des connaissances et des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique. Ses objectifs sont de systématiser le suivi des impacts climatiques dans les Pyrénées et de définir une stratégie d'adaptation pyrénéenne au changement climatique.

Avec la CTP, 12 organisations bénéficiaires et 30 organisations partenaires de tout le territoire pyrénéen apporteront et partageront leurs connaissances et leurs travaux sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique dans divers domaines tels que la flore, la faune, les lacs et les tourbières, les glaciers, les forêts, les forêts, les bassins versants, les risques naturels ou l'étude du climat. Le partenaire SETE, représentée par Fabien Aubret (Chargé de Recherche), étudie dans le cadre d'ADAPYR les effets du changement climatique sur l'écologie d'un lézard endémique des Pyrénées, le lézard de Bonnal). Les lézards Iberolacerta sont endémiques des Pyrénées, inscrits sur la liste rouge mondiale IUCN (2015) et bénéficie d’un Plan National d’Action porte par Nature Midi-Pyrénées (NMP). La répartition mondiale de ce lézard est entièrement comprise entre l'Andorre, la Catalogne et la France.

L'étude permettra de recenser les populations d'Iberolacerta bonnali sur la chaine pyrénéenne, et de proposer des stratégies de développement durable face au changement climatique afin de limiter la perte de biodiversité.

Site Web du projet OPCC ADAPYR :

Financement

FEDER, European Union

Responsables :

Communauté de Travail des Pyrénées ;Olivier Guillaume, Fabien Aubret, Laura Kouyoumdjian (IE)

PODARCIS

Objectives

Climate change is driving many species to migrate along the altitudinal gradient of mountainous landscapes. While the impacts of temperature shift on range expansion are well established, the effects of altitude-related hypoxia on the ability of organisms to colonize and adapt to higher altitudes during warming have, to our knowledge, not received scientific interest. Specifically, the short, medium and long term effects of acute and chronic hypoxia on the growth, survival, reproductive biology and colonization dynamics of animals reaching higher altitude refuges remain unknown. PODARCIS will generate such knowledge, via a detailed study of physiological responses to hypoxia across an altitudinal gradient in a species that undergoes upward range expansion, the wall lizard Podarcis muralis. PODARCIS will

(1) assess multivariate acclimation responses in embryos and adult lizards from low to high altitude using common garden and reciprocal transplant experiments (i.e. to assess the effectiveness for plastic responses to enable colonization and detect changes in the degree of plasticity across the altitudinal gradient) and

(2) predict the dynamics of colonization by integrating data on physiological plasticity, reproductive output and dispersal. Taken together, this project will combine hard-to-obtain empirical data with theoretical modelling approaches to provide valuable insights into the ecological and evolutionary processes that determine a species' response to climate change. PODARCIS requires a multidisciplinary approach, drawing from the fields of physiology, quantitative genetics, evolutionary theory, and computer modelling.

Funding

FEDER, European Union

Leaders

Fabien Aubret

ECTOPYR

Ectotherms of the Pyrenees

Objectives

The Pyrenees are increasingly affected by climate change. In this context, human societies across the borders must keep track of and adapt to the changes. ECTOPYR offers a novel and ambitious strategy in this regard; that is to use a panel of 8 ectotherm organisms as bio-indicators of climate change, occurring from low-land streams to high-altitude rock-fields. ECTOPYR will generate range maps for each model organism in order to rapidly

(1) assess each bio-indicator’s response to climate change,

(2) describe the natural variability of the Pyrenees’ climate over vast time scales and

(3)generate modelling tools in order to anticipate the effects of climate change on each model organisms.

These advances will serve decision making towards a sustainable future across the various mountainous environments, as well as thoroughly understand ecosystem functioning in the Pyrenees. These achievements will benefit environment managers, entrepreneurs, the scientific community as well as the general public. ECTOPYR will be a stepping stone towards a sustainable future in the Pyrenees, and will make people, managers and communities feel and work closer together.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=VyDrQSzDSMs

Funding

FEDER, European Union

Leader

Fabien Aubret

Conservation de zones humides urbaines

Objectifs

Impact de l'urbanisation sur les serpents tigres dans les zones humides de Perth et ses environs. Ce projet de recherche (Thèse de Doctorat) mesure si et comment la dégradation de l'environnement par l'urbanisation et la pollution rend les vertébrés des zones humides plus sensibles aux maladies et aux parasites, en comparant l’état sanitaire et l'écologie de populations de serpents tigres le long de gradients géographiques et historiques.

Ce projet évalue la dégradation de la santé des zones humides (structure de l'habitat et qualité de l'eau) à travers une matrice urbaine afin de déterminer les effets de la bioaccumulation des contaminants, les effets de la dégradation des zones humides sur le parasitisme et intègre toutes les informations pour déterminer si les serpents tigres peuvent être utilisés comme indicateur écologique de la santé des zones humides.

Financement

Université de Curtin, Perth, Western Australia

Responsables :

Pr Bill Bateman (Curtin University, Perth, Australie), Fabien Aubret (SETE), Monique Gagnon (Curtin University, Perth, Australie), Damian Lettoof (doctorant).

AQUATHERM

Rôles de la régulation hydrique et thermique dans les réponses écologiques au changement climatique

Objectifs

Le changement climatique modifie les conditions thermiques et la disponibilité de l'eau dans le temps et l'espace, ce qui perturbe les performances physiologiques des animaux ectothermes et pourrait pousser certaines de leurs populations sur une trajectoire rapide d'extinction. La sensibilité, la résilience et le potentiel adaptatif des ectothermes face au changement climatique sont largement déterminés par leurs capacités et tolérances physiologiques et comportementales. Les réponses individuelles aux changements des conditions thermiques et de la disponibilité de l'eau in situ dépendent spécifiquement de la thermorégulation (c'est-à-dire la régulation physiologique et comportementale de la température corporelle) et de l'hydrorégulation (c'est-à-dire la régulation physiologique et comportementale du budget hydrique).

Chez les ectothermes, les réponses aux contraintes hydriques restent peu étudiées dans le cadre du changement climatique. On s'attend de plus à ce que l'hydrorégulation et la thermorégulation interagissent via des relations causales complexes, éventuellement antagonistes, conduisant à des réponses écologiques au changement climatique difficiles à prévoir en se focalisant uniquement sur la biologie thermique. Comment ces interactions entre la thermorégulation et l'hydrorégulation influencent la vulnérabilité au changement climatique demeure pratiquement inconnue car nous manquons d'études qui examinent conjointement les stratégies d'hydro- et de thermorégulation impliquées. Une approche prometteuse et globale pour aborder ce problème consiste à utiliser des modèles biophysiques du budget de l'énergie et de l'eau suffisamment généraux pour s'appliquer à une large gamme de systèmes d'études. Ici, nous utiliserons l'écophysiologie et l'écologie comportementale pour améliorer notre compréhension de ce problème critique chez les ectothermes terrestres.

En se concentrant sur les reptiles squamates (lézards et serpents), nous combinerons des modèles biophysiques mécanistes, des études empiriques de traits physiologiques et comportementaux aux niveaux individuel et populationnel chez deux espèces modèles dans deux massifs montagneux en France, des simulations de niches climatiques et des analyses comparatives de toutes les espèces de squamates. Nous serons ainsi en mesure de décrire et de comprendre pour la première fois les patrons de covariation entre la thermorégulation et l'hydrorégulation afin d'améliorer notre capacité à prédire les effets écologiques de deux facteurs du changement climatique (température et eau). Cette approche va apporter un éclairage original sur le rôle des traits fonctionnels dans la détermination de la distribution des espèces et de leur sensibilité au changement climatique, et se traduira par des connaissances applicables à d'autres ectothermes terrestres et à la gestion de la faune.

Financement

ANR

Leaders

Jean-François Le Galliard (Sorbonne University, Paris), Fabien Aubret (SETE)

Origine, maintenance and fonction du polymorphisme de couleur

Objectifs

Les polymorphismes de couleur au sein des populations sont communs à de nombreux groupes d'animaux, mais semblent contredire un principe central de la théorie de l’évolution : l'érosion de la variation par sélection et la dérive génétique. La question est donc de savoir comment les polymorphismes sont maintenus. Les systèmes polymorphes pour la couleur montrent plusieurs caractéristiques: i) la covariation de couleur avec d'autres traits, suggérant une sélection corrélationnelle, ii) des morphes fonctionnant comme des signaux de stratégies alternatives maintenues par une fréquence négative / sélection en fonction de la densité, iii) différents processus évolutifs (ex. sélection, flux de gènes, dérive) pouvant contribuer à maintenir la variabilité phénotypique, et iv) une base génétique sous-jacente relativement simple pour la couleur et les caractères associés (suggérant une pléiotropie ou une suppression de la recombinaison).

Cette proposition s'articule autour de deux questions essentielles:

1) comment les polymorphismes de couleur apparaissent? et

2) comment sont-ils maintenus? Ce projet utilisera le lézard des murailles, Podarcis muralis, comme modèle pour répondre à ces des questions.

Financement

Portugal 2020, European Union

Responsables :

Dr Catarina Pinho (CIBIO, University of Porto, Portugal) et Fabien Aubret (SETE)

La base moléculaire de l’adaptation au changement:

épigénétique chez le serpent tigre, Notechis scutatus

Objectifs

Au cours des dernières décennies, le rôle facilitant de la plasticité adaptative dans la colonisation de nouveaux environnements est devenu plus claire. Parallèlement, notre compréhension du rôle des marques épigénétiques comme régulatrices de l’expression des gènes a considérablement progressé. Ce projet tente de relier des niveaux de plasticité (élevés chez les populations récemment introduites, érodés par assimilation génétique chez de plus anciennes) aux profils des marqueurs épigénétiques dans une mosaïque de populations de serpents insulaires et continentaux.

Responsables :

Dr Vicki Thomson (University of Adelaide, Australia) et Fabien Aubret (SETE)

[home]

[home]